Es común que cantemos letras desconociendo cómo se elaboraron, qué sintió el autor a medida que tomaba forma, cuál fue

el punto inspirador. Es algo que suele mantenerse en el misterio

tanto en lo que respecta al cancionero infantil como a las baladas

e incluso, marchas patrióticas. Por suerte, en el caso de nuestro

Himno Nacional, tenemos algo más que certezas, tenemos la versión del nieto del autor.

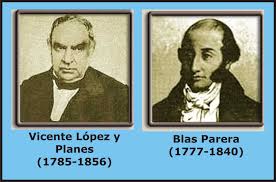

Fue Lucio quien narró que el sábado 8 de mayo su abuelo, hijo de María Catalina Josefa Planes y Espinosa, porteña ella, y del español Domingo Lorenzo López de Santiago, “se puso su frac de grandes cuellos y solapas, abierto sobre la esponjada pechera de valencianas”, no dudó en cubrirse con su capa roja antes de atravesar la solitaria calle Perú, casi obscura y con no pocos pantanos, tras lo cual llegó a la casa de comedias. Era el único teatro, el Coliseo Provisorio, que se encontraba en la actual calle Reconquista y Perón. De acuerdo al relato que hace Lucio, al caer el telón del segundo acto, Vicente López y Planes “deshaciéndose de sus amigos que procuraban retenerlo, salió del teatro con cerebro ardiente, el corazón palpitante, el pecho henchido de inspiración”. Lucio no trepida en afirmar que “el himno había nacido desde aquel momento”. Vicente López y Planes probablemente nació entre el 3 o el 4 de mayo de 1784, según el acta bautismal que en la Iglesia de la Merced encontró el historiador R. Piccirilli. La casa de los López estaba en Perú 299, y una característica de la casona eran las higueras plantadas por el poeta y su padre. En un cuarto de esa casa nació el autor Vicente, y en el mismo cuarto, murió a la edad de 72 años.

Siguiendo con la historia contada por Lucio, López procuraba llegar pronto a su casa porque las estrofas, “unas detrás de las otras, se presentaban a sus labios, se amontonaban y desparramaban buscando la hoja de papel en que debían vaciarse”. Llegó alrededor de las diez de la noche, se ubicó en la segunda habitación de la entrada, encendió la vela, y se acomodó en una pequeña mesa plegable de caoba que había pertenecido a los ingleses y que habían comprado en 1807 cuando los invasores fueron expulsados. Imaginando que estaba en el balcón del Cabildo y hablaba al pueblo, durante toda la noche pasó al papel los versos. Al día siguiente, convocó a sus amigos: Esteban de Luca, Juan José Paso, y Manuel José García, a los que leyó la letra y la aprobación fue total.

El lunes 10 presentó el texto a la Asamblea, reunida en la actual sede del Banco Provincia, y la emoción invadió al recinto que votó por unanimidad la aceptación de los versos, siendo proclamada como “única canción de las Provincias Unidas del Río de la Plata”. El decreto fue fechado al día siguiente, 11 de mayo de 1813. Titulada “Marcha Patriótica”, constaba de 9 estrofas (no de 4 como se canta hoy), y una cuarteta o coro. Con música del catalán Blas Parera, fue adoptada como Himno Nacional Argentino y se estrenó en una velada en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, siendo ella misma quién la interpretó.

En la ciudad de José María Ezeiza, se honra su memoria con la calle Vicente López y Planes, que nace en la Avenida French al 200, se extiende por cinco cuadras (unos 612 metros), y culmina en la calle Marinos del Fournier, llamándose su continuación, 12 de Octubre.

Por Juan Carlos Ramirez Leiva

Fue Lucio quien narró que el sábado 8 de mayo su abuelo, hijo de María Catalina Josefa Planes y Espinosa, porteña ella, y del español Domingo Lorenzo López de Santiago, “se puso su frac de grandes cuellos y solapas, abierto sobre la esponjada pechera de valencianas”, no dudó en cubrirse con su capa roja antes de atravesar la solitaria calle Perú, casi obscura y con no pocos pantanos, tras lo cual llegó a la casa de comedias. Era el único teatro, el Coliseo Provisorio, que se encontraba en la actual calle Reconquista y Perón. De acuerdo al relato que hace Lucio, al caer el telón del segundo acto, Vicente López y Planes “deshaciéndose de sus amigos que procuraban retenerlo, salió del teatro con cerebro ardiente, el corazón palpitante, el pecho henchido de inspiración”. Lucio no trepida en afirmar que “el himno había nacido desde aquel momento”. Vicente López y Planes probablemente nació entre el 3 o el 4 de mayo de 1784, según el acta bautismal que en la Iglesia de la Merced encontró el historiador R. Piccirilli. La casa de los López estaba en Perú 299, y una característica de la casona eran las higueras plantadas por el poeta y su padre. En un cuarto de esa casa nació el autor Vicente, y en el mismo cuarto, murió a la edad de 72 años.

Siguiendo con la historia contada por Lucio, López procuraba llegar pronto a su casa porque las estrofas, “unas detrás de las otras, se presentaban a sus labios, se amontonaban y desparramaban buscando la hoja de papel en que debían vaciarse”. Llegó alrededor de las diez de la noche, se ubicó en la segunda habitación de la entrada, encendió la vela, y se acomodó en una pequeña mesa plegable de caoba que había pertenecido a los ingleses y que habían comprado en 1807 cuando los invasores fueron expulsados. Imaginando que estaba en el balcón del Cabildo y hablaba al pueblo, durante toda la noche pasó al papel los versos. Al día siguiente, convocó a sus amigos: Esteban de Luca, Juan José Paso, y Manuel José García, a los que leyó la letra y la aprobación fue total.

El lunes 10 presentó el texto a la Asamblea, reunida en la actual sede del Banco Provincia, y la emoción invadió al recinto que votó por unanimidad la aceptación de los versos, siendo proclamada como “única canción de las Provincias Unidas del Río de la Plata”. El decreto fue fechado al día siguiente, 11 de mayo de 1813. Titulada “Marcha Patriótica”, constaba de 9 estrofas (no de 4 como se canta hoy), y una cuarteta o coro. Con música del catalán Blas Parera, fue adoptada como Himno Nacional Argentino y se estrenó en una velada en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, siendo ella misma quién la interpretó.

En la ciudad de José María Ezeiza, se honra su memoria con la calle Vicente López y Planes, que nace en la Avenida French al 200, se extiende por cinco cuadras (unos 612 metros), y culmina en la calle Marinos del Fournier, llamándose su continuación, 12 de Octubre.

Por Juan Carlos Ramirez Leiva